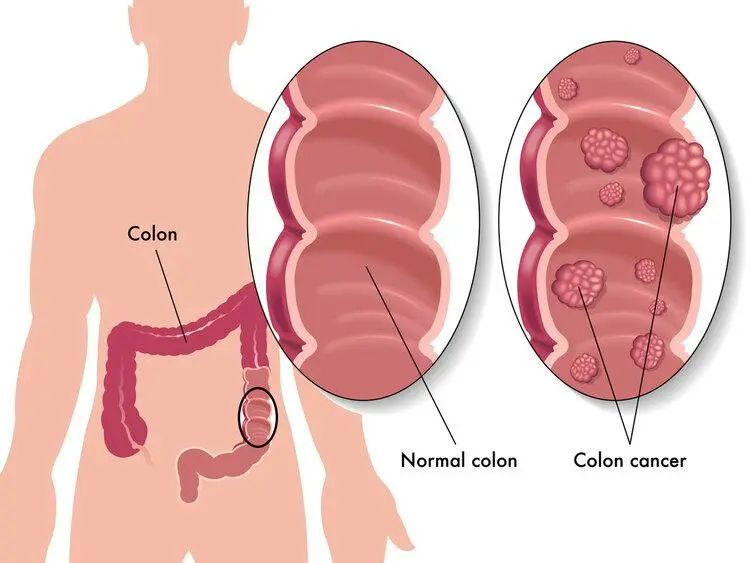

【健康科普讲堂】单艳:警惕肠道发出的 “求救信号”--肠癌知识全解析

健康大河南讯:(文│河南中医药大学第三附属医院 肿瘤科一病区 副主任医师 单艳)在我们的印象里,肠道问题似乎总是和吃坏肚子、便秘这些小毛病挂钩,很少有人会把它和严重的癌症联系在一起。

但近年来,肠癌的发病率越来越高,已经成为威胁我们健康的 “隐形杀手”。其实,只要我们多了解肠癌的症状,知道哪些人更容易被它盯上,并且做好预防,就能大大降低患病风险。接下来,就带大家一起揭开肠癌的 “神秘面纱”。

一、肠癌的常见症状

1. 排便习惯改变

频率异常:原本规律的排便突然变得次数增多或减少,例如每天排便1次变为3-4次,或数天不排便。

性状改变:大便变细、变扁或带有沟槽,类似铅笔状,可能是肿瘤压迫肠道所致。

交替现象:便秘与腹泻交替出现,例如连续几天便秘后突然腹泻,可能与肿瘤影响肠道蠕动功能有关。

2. 便血

颜色与形态:血液可能呈鲜红色(提示靠近肛门,如直肠癌)或暗红色(提示肿瘤位置较高),有时与粪便混合形成粘液血便或脓血便。

常见误区:便血易被误认为痔疮,但痔疮出血通常为鲜红色且附着于粪便表面,而肠癌便血可能混入粪便中。

3. 腹痛与腹部不适

疼痛性质:多为隐痛、胀痛或绞痛,位置多在中下腹部,程度不一。

伴随症状:部分患者可能感到腹部胀满、排气不畅,尤其在进食后加重。

4. 腹部肿块

触诊特征:部分患者可在腹部摸到质地较硬、表面不光滑的肿块,常见于右腹部(右半结肠癌),按压时可能有痛感。

风险提示:腹部肿块提示肿瘤已较大,需尽快就医检查。

5. 全身症状

体重下降:无明显原因的体重减轻,可能是肿瘤消耗机体能量所致。

贫血与乏力:长期慢性失血(如便血)可能导致贫血,表现为面色苍白、头晕、乏力。

发热:部分患者可能出现低热,可能与肿瘤坏死或感染有关。

6. 肠梗阻症状

典型表现:肿瘤堵塞肠腔时,可能出现停止排便排气、腹胀、恶心、呕吐等症状。

紧急处理:肠梗阻需立即就医,否则可能危及生命。

二、肠癌的高发人群

以下人群罹患肠癌的风险较高,需特别注意:

1. 有家族遗传史者

家族性腺瘤性息肉病:患者肠道内长满数百至上千个息肉,若不治疗,几乎100%会发展为肠癌。

遗传性非息肉病性结直肠癌:直系亲属中有肠癌病史者,患病风险是普通人的2-3倍。

建议:有家族史者应提前至35-40岁开始定期筛查。

2. 年龄较大者

发病率趋势:肠癌的发病率随年龄增长而升高,50岁以上人群占所有病例的90%以上。

建议:45岁以上人群无论有无症状,都应开始接受肠癌筛查。

3. 饮食不良者

高脂高蛋白饮食:长期过量摄入红肉(如牛肉、猪肉)、加工肉类(如香肠、腊肉)可能增加风险。

纤维素摄入不足:蔬菜、水果、全谷物摄入少,导致粪便在肠道内停留时间延长,增加致癌物与肠黏膜接触机会。

建议:每天摄入20-30克膳食纤维,多吃菠菜、苹果、燕麦等。

4. 患有肠道疾病者

炎症性肠病:如溃疡性结肠炎、克罗恩病,尤其是幼年起病、病变范围广、病程长的患者。

肠息肉:尤其是腺瘤性息肉,被视为癌前病变,需定期复查。

建议:积极治疗慢性肠炎、肠息肉等疾病,避免病情加重。

5. 生活习惯不良者

长期吸烟与饮酒:香烟中的尼古丁、焦油及酒精的代谢产物乙醛均具有致癌性。

肥胖与缺乏运动:肥胖者体内脂肪堆积可能引发慢性炎症,影响肠道微生态平衡。

建议:戒烟限酒,每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动(如快走、游泳)。

6. 其他风险人群

胆囊切除术后患者:次级胆汁酸进入大肠增加,可能刺激肠黏膜。

糖尿病患者:2型糖尿病患者患肠癌的风险较高,可能与胰岛素抵抗或高血糖有关。

三、肠癌的预防方法

1. 调整饮食结构,给肠道 “减负”

多吃富含膳食纤维的食物,像蔬菜、水果、全谷物、豆类等。膳食纤维就像肠道的 “清洁工”,能增加粪便体积,促进肠道蠕动,帮助排便,减少有害物质在肠道内的停留时间。每天至少吃够 5 种蔬菜和 2 种水果,主食可以用燕麦、糙米、全麦面包等全谷物代替部分精米面。同时,减少高脂肪、高胆固醇食物的摄入,少吃油炸食品、动物内脏,红肉(如猪肉、牛肉、羊肉)的摄入量也要控制,每周最好不超过 500 克,可以多吃一些鱼肉、鸡肉等白肉。

2. 坚持运动,让肠道 “动起来”

运动不仅能增强体质,还能促进肠道蠕动,提高身体免疫力。每周至少进行 150 分钟的中等强度有氧运动,比如快走、跑步、游泳、骑自行车,也可以搭配一些力量训练,像举哑铃、做俯卧撑。即使工作再忙,也要抽出时间活动一下,比如每坐 1 小时就站起来走几分钟,上下班可以提前一站下车步行。运动不需要追求高强度,关键是要长期坚持。

3. 保持良好的排便习惯,别让毒素 “堆积”

每天尽量在固定的时间排便,比如早上起床后或饭后半小时,养成规律的排便生物钟。排便时不要看手机、看书,避免长时间蹲坐,以免增加腹压,影响肠道健康。如果有便秘问题,不要依赖泻药,可以通过调整饮食、增加运动、多喝水来改善,比如每天喝 1500 - 2000 毫升的水,帮助软化粪便。

4. 定期体检,早发现早治疗

对于 50 岁以上的人群,以及肠癌高发人群,定期进行肠癌筛查非常重要。常见的筛查方法有粪便潜血试验、肠镜检查等。粪便潜血试验可以检测粪便中是否有肉眼看不见的血液,操作简单,但准确性相对较低;肠镜检查则能直接观察肠道内部情况,发现息肉、肿瘤等病变,还可以取组织进行病理检查,是诊断肠癌最准确的方法。建议 50 岁以上人群每年做一次粪便潜血试验,每 5 - 10 年做一次肠镜检查;有家族史或其他高危因素的人,筛查时间要提前,检查频率也要增加。

肠癌虽然来势汹汹,但只要我们了解它的症状,清楚自己是否属于高发人群,并且从日常生活的点滴做起,做好预防措施,就能有效降低患病风险。从现在开始,养成健康的生活方式,让我们的肠道远离癌症的威胁!